≪地理 本科1年生5学科共通≫

地域創生意識の浸透を目指す「TOMO地域創生マインド養成教育プログラム」が、本年度から現行カリキュラムの枠内で実施されています。

昨年度に引き続き、COC+事業における地域創生理解教育の一環として、本科1年生5学科共通の授業として「COC+地理」が平成29年7月3日(月)より各学科全4回に渡って進められます。

世界と日本の諸地域にみられる「地域性」を自然・社会の両面から理解するとともに、各地域が抱える諸問題について考える授業の中で、奈良県の地域性を理解し、奈良県の抱える問題について統計から分析し、その魅力を見出すことにより、地域に対する愛着を深めて参ります。

≪講義内容≫

グループ活動① 統計資料の活用、レポート作成準備

平成29年7月5日(水)の1・2限目に、本科1年生 電子制御工学科において、担当教員 上島 智史 助教による第1回『COC+地理』の授業が行われました。

|

(担当教員 上島 智史 助教)

|

|

これまで、日本の自然環境や文化などの特色について、地理的な視点から考察・分析することを目標に授業が行われてきました。そして、日本各地が抱える諸問題を理解するとともに、将来エンジニアとして地域を見つめる視点をグループ活動「奈良県の観光ガイドブックをつくってみよう」を通して涵養してまいります。

学生は、「日本のなかの奈良」と題して、はじめに、日本の地域区分について学びました。

つぎに、奈良県の地理について、地図帳やインターネットを活用し、調べ学習を行いました。

|

① 図1:奈良県の市町村境界をなぞってみましょう

② 図1:奈良県内の市町村名を全て書いてみましょう

③ 図2:A~Hまでの地形を図中に書いてみましょう

| A:大和川 |

F:笠置山地 |

| B:吉野川 |

H:紀伊山地 |

| C:奈良盆地 |

G:八経ヶ岳 |

| D:生駒山地 |

H:大台ヶ原山 |

| E:金剛山地 |

|

|

|

この『COC+地理』の第4回目(最終日)には、「奈良県の観光ガイドブックをつくってみよう」と題して、グループワークによる授業の成果発表が予定されております。

学生は、今後"奈良県の観光ガイドブック"をつくるアイデアのヒントとなる奈良県の魅力を発見するための授業に取り組んでまいります。

平成29年7月19日(水)の1・2限目に電子制御工学科1年生を対象に上島 智史助教による第2回『COC+地理』の授業が行われました。

|

(担当教員 上島智史 助教)

|

|

グループ活動② 統計資料の活用、夏季予備調査

本授業を通じ地理的な視点から奈良県各地域を調査・考察し、奈良の魅力を再発見すると共に、その魅力をPRする「奈良県の観光ガイドブック」づくりを主題に取り組みます。 今回は、本格的な調査活動に向けて、その準備・予備知識となる統計資料等の調査につき、各グループ内で"歴史""文化"など分野ごとに調査対象の分担を決めて取り組みました。

|

(学生の質問に答える上島智史助教)

|

|

今回得たデータ・情報をもとに、夏季予備調査で更に突っ込んだ分析・考察に取り組んでまいります。

『COC+地理』の授業では、地理的な視点から奈良県各地域を調査・考察し、奈良の魅力を再発見すると共に、各グループが選択した市町村の魅力をPRする「奈良県の観光ガイドブック」の作成に取り組んでおります。

平成29年9月7日(木)の1・2限目に、本科1年生 電気工学科において、担当教員 上島 智史 助教による第3回『COC+地理』の授業が行われました。

学生は、各グループで選択した市町村について統計資料等を用いて、"歴史"・"文化"など分野ごとに調査対象の分担を定め夏季休業中に編集し、「○○市のガイドブックをつくってみよう」と題して、レポートにまとめました。

(担当教員 上島 智史 助教)

前半は、はじめに上島助教から次回予定されているグループ発表の発表方法と評価基準等について説明がありました。

つぎに、夏季休業中に各々が調べてきたレポートをグループ内で報告し合い、プレゼンテーション用パワーポイントをつくることを踏まえて、発表内容の絞り込みが行われました。

後半は、HR教室からマルチメディア演習室に移動し、学生はプレゼンテーション用パワーポイントの作成に取り掛かりました。

上島助教から参考として現2年生が行った昨年度のプレゼンの様子や工夫についての紹介がありました。

次回のグループ発表に向けて、"奈良県の市町村についての魅力を伝えられるか?"が、各グループの取り組むべき重点課題であり、プレゼンテーション用パワーポイントの完成が急がれます。

グループ活動③ PPT作成と発表準備

『COC+地理』の授業では、地理的な視点から奈良県各地域を調査・考察し、奈良の魅力を再発見すると共に、各グループが選択した市町村の魅力をPRする「奈良県の観光ガイドブック」の作成に取り組んでおります。

平成29年9月7日(木)の1・2限目に、本科1年生 電気工学科において、担当教員 上島 智史 助教による第3回『COC+地理』の授業が行われました。

学生は、各グループで選択した市町村について統計資料等を用いて、"歴史"・"文化"など分野ごとに調査対象の分担を定め夏季休業中に編集し、「○○市のガイドブックをつくってみよう」と題して、レポートにまとめました。

(担当教員 上島 智史 助教)

前半は、はじめに上島助教から次回予定されているグループ発表の発表方法と評価基準等について説明がありました。

つぎに、夏季休業中に各々が調べてきたレポートをグループ内で報告し合い、プレゼンテーション用パワーポイントをつくることを踏まえて、発表内容の絞り込みが行われました。

後半は、HR教室からマルチメディア演習室に移動し、学生はプレゼンテーション用パワーポイントの作成に取り掛かりました。

上島助教から参考として現2年生が行った昨年度のプレゼンの様子や工夫についての紹介がありました。

次回のグループ発表に向けて、"奈良県の市町村についての魅力を伝えられるか?"が、各グループの取り組むべき重点課題であり、プレゼンテーション用パワーポイントの完成が急がれます。

グループ活動③ PPT作成と発表準備

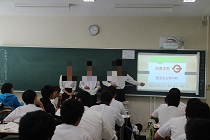

平成29年9月11日(月)の3・4限目、本科1年生 電気工学科において、担当教員 上島 智史 助教による第4回『COC+地理』グループ発表が行われました。

これまで、学生はプレゼンテーションを通して、相手に伝える方法を考察するとともに、市町村の魅力を発信することを目的に、1グループ4~5名のグループワークに取組んでまいりました。

はじめに、上島助教から、本日の発表の方法や評価内容、相互評価についての説明が行われました。

(担当教員 上島 智史 助教)

【発表の方法】

発表の方法は、1班から10班までのグループが、定められたタイムスケジュールに従って、5分間の発表と3分間の質疑応答を厳密なタイムキーパーのもとで行いました。

【発表での評価内容】

グループ発表「市町村の魅力を発信してみよう!」

発表での評価内容は、"分かりやすいパワーポイントになっていた。"、"声量やスピードは適切で聞き取りやすい。"、"話のポイントを押さえ、わかりやすく説明しようとしている。"、"総合評価(全てを踏まえての評価)"の4項目を1~5(低<高)の5段階で評価するとともに、自由コメントへの入力が行われました。

【発表の相互評価】

発表の相互評価は、スマートフォンでそれぞれの班のQRコードを読み取り、"最終発表・学生評価シート"に進み、各班の発表をWEBで入力し、教員・学生相互による評価が行われました。

スマートフォンを持っていない学生については、紙により"パワーポイントの発表についての評価・コメントシート"に記入した後に、自宅もしくは学内のパソコンからWEB入力する方法がとられました。

| 1 班 |

|

2 班 |

|

| 3 班 |

|

4 班 |

|

| 5 班 |

|

6 班 |

|

| 7 班 |

|

8 班 |

|

| 9 班 |

|

10班 |

|

学生によるプレゼンテーションは、人口や面積、地形や気候等の基本情報や歴史・文化等や市町村章を調べたり、主なイベントや観光名所のPRを行ったり、古都保存法に指定されている歴史上重要な市町村について述べたり、その土地を知るために実際に歩いて現地調査を行った様子など、様々な取り組みをパワーポイントに盛り込みました。そして、それぞれの班が市町村の魅力を最大限に発信しました。

質疑応答の時間には、学生から積極的に挙手があるなど、市町村への関心の表れを感じました。

全ての班の発表を終え、学生は他の班のプレゼンテーションで参考になった点などについて整理し、それぞれが今後の課題や反省点を振り返りました。