日本学術振興会(JSPS)が公募した「小・中・高校生のためのプログラム ひらめき☆ときめきサイエンス」に本校 機械工学科 谷口幸典准教授と物質化学工学科 三木功次郎教授、山田裕久准教授のプログラムが採択され、実験教室が開かれました。

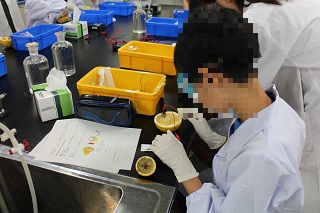

小学校5・6年生対象プログラム「電池が拓く新しい未来~実践!!果物電池から学ぶエネルギーの不思議~」を平成28年7月23日(土)と24日(日)に実施し、合計39名が参加しました。

|

|

(物質化学工学科 山田裕久准教授)

|

|

|

講義「電池の仕組みを知ろう」では、最初の電池であるボルタ電池を例に電池の構成と材料の役割について説明し、身近にある電池の中身について講義しました。また果物電池を作り発生した電流をテスターで計測したり、モーターを回したりして、実際に電気が起きていることを受講者に体感してもらいました。

燃料電池のしくみを説明するために水を電気分解して水素と酸素を作り、これを利用した燃料電池を使ってモーターを動かしました。山田裕久准教授の講義を通じて、水素という分子が拓く新しい燃料電池がエコエネルギーとして生み出す、水素エネルギー社会のイメージについて体験しました。

|

|

本年度で2年目を迎える中学生対象プログラム「え!?粘土細工のように金属製品が手づくりできちゃうの?粉末冶金法を体験!」を平成28年7月26日(火)~27日(水)に実施し、22名が参加しました。

|

|

(機械工学科 谷口幸典准教授)

|

|

|

1日目は、概要紹介の後、型取りをする工程に取り組み、受講者は真剣な表情で練り込んだパテに各々持参したキャラクターを押し当てて丁寧に型取りをしました。その型に、溶かした寒天に混ぜた金属粉末が流れ込む工程を興味深そうに見入っていました。

2日目は、焼き固めた製品を磨きあげ完成させる工程と実習工場での実験及び実験データに基づくエネルギー量の計算が行われました。受講者は黒焦げになったキャラクターを一心不乱に磨き、ピカピカに輝く金属のキャラクターができあがりました。

2日間の日程を終えた受講者は、谷口幸典准教授の講義を通じて、日常生活になくてはならない金属製品が、専用の工作機械なしに造形できることを、中学校までの学習内容を使って再発見し、一つの答えを得たような清々しい表情を浮かべていました。

|

|

本年度で5年目の開催となる小学校5・6年生対象プログラム「小さな生き物『微生物』の働きをしらべよう-パンからエネルギーまで大活躍-」を平成28年7月30日(土)と31日(日)に実施し、合計38名が参加しました。

|

|

(物質化学工学科 三木功次郎教授)

|

|

|

講義「微生物の不思議を学ぼう」では、パン酵母を顕微鏡で観察し、パン酵母や麹菌について基礎知識を学びました。その後、麹菌でデンブンを分解し生成したブドウ糖を発色法で確認する実験やパン酵母を用いたバイオ燃料電池を作成し、モーターを回す実験を行いました。麹菌からアミラーゼを取出す実験では、デンプンを寒天で固めた板に絵を描き、「イソジン」を加えて絵が白く浮き上がる様子を受講者は興味津々な表情で見入っていました。最後に、米麹を使って甘酒とパン生地を作ってパンを焼き試食しました。受講者は「おいしい」と満足な表情を浮かべていました。三木功次郎教授の講義・実験を通じて身の回りにいる目には見えない「微生物」が、私たちの生活に利用されていることを楽しく学びました。

|

|

各日、講義や実験の合間に、校内の実験室や設備、飛行機(テキサン)、新幹線の台車などを見学し受講生は興味深そうに見入っていました。

この度のプログラムを通じて、科学に興味を持つ絶好の機会となりました。

☆修了証書として参加者全員に「未来博士号」が授与されました。